白蟻在2500萬(wàn)年以前就已經學會耕(gēng)作!

|

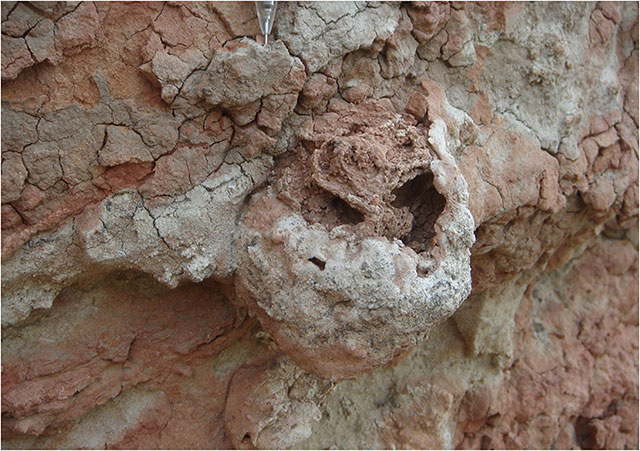

這是2500萬年前的化石,這些化石結構反映了一個史前農場的種種特征:莊稼根據一個複雜的計劃安排種植及收割。收割的材料散落在地上,分析表明,該物種(zhǒng)是一種農作物,隻有種植時(shí)它才會成長。 這是(shì)在地下和微觀尺度下的農業,遠(yuǎn)比由人類農耕更古(gǔ)老:2500萬年前(qián),智人甚至還不存在。 然而,耕種這些(xiē)古老的(de)地塊的卻是白蟻,它們收獲的是真菌。 在化石中發現白蟻的花園,是地球最古老的農耕實物證據。化石在坦(tǎn)桑尼亞西南部的魯誇(kuā)裂穀盆地(dì),暴露在懸崖(yá)邊。 “它捕(bǔ)捉到(dào)了白(bái)蟻和真菌(jun1)進化耦(ǒu)合的記錄(lù)…並使我們能夠追溯到這種古老的共生關係,”埃(āi)裏克•羅伯茨,澳大利亞詹姆斯庫(kù)克大學(xué)的地質學家說到,“新的化石幫助我們(men)校(xiào)準我們(men)的進化時鍾,並利用它們來更好地理(lǐ)解這種共生(shēng)是什麽時候發展(zhǎn)起來的,現在我們認為這大概是3100萬(wàn)年(nián)前的事了。”

在非洲,有大量可食用(yòng)的“白蟻(yǐ)菇”,它們伴隨著白蟻產(chǎn)生而聞名。但直到20世紀中葉歐洲的科學家才意(yì)識(shí)到在(zài)這些白蟻菇內發生了什麽事情。當研究者們仔細檢查高聳的白蟻丘(qiū)時,看到白蟻菇充滿了數十個互相交錯的空間,高度甚至比一(yī)個人還高,通過這(zhè)個蟻丘,研究者發現白蟻並(bìng)不是吃真菌(jun1),而是在培養它們。 原來,白蟻與真菌存在著(zhe)“專(zhuān)性共生關係”,這意味著(zhe)沒有對方就不能存在。白蟻把難(nán)消化的植物(wù)材料咀嚼並形成細小的顆粒,這些顆粒能培養微小的真菌孢子。當蘑菇熟了,白蟻就收割食用。真菌分解了植物中的酶,使白蟻能(néng)吃到以前(qián)無法(fǎ)消(xiāo)化的食(shí)物。一個俄亥俄大學古生物學家發現,在半幹旱草原生態(tài)係統中,百分之九十的幹木都是通(tōng)過這種方式發酵腐殖的。 以前的(de)分子生物學家用線粒(lì)體DNA來追蹤這一關係的進化,根源(yuán)追溯到介於25到3000萬年,但研究這些現象的(de)科學家並沒獲(huò)得(dé)任何物證確定古白蟻農場的日(rì)期。最古老的化石白蟻從晚(wǎn)中(zhōng)新世,不到1000萬年。 也有研(yán)究學者特別研究東非裂穀係統的(de)演化曆史。魯誇盆地,縱(zòng)橫交錯的峭(qiào)壁,提供了關於該地區和居住在那裏的(de)人的豐富(fù)信息。從一個2500萬歲的(de)層化石顯示(shì)氣候變得幹燥的證據,一個景觀,變(biàn)成了(le)草地,構(gòu)造(zào)活動撕裂了居民腳下的土地(dì)。 那時候出現了兩個白蟻化石農場。 保存完好(hǎo)的巢孔與今天的白(bái)蟻居住的地方極為相似,每一個顆粒飼料室有幾(jǐ)個壘球大小,裝滿了真菌和植物材料化石(shí),並被雕刻成一個個相同的複雜形狀,研究人員認為這些白蟻(yǐ)丘的年齡與周圍2500萬歲(suì)的石(shí)頭一(yī)樣老(lǎo)。 另外,研究人(rén)員說到,耕種是白蟻在快速變化的環境(jìng)中得以繁衍的原因。生(shēng)態係統不停(tíng)轉變,從茂密的雨林到幹涸的(de)草原,真菌基本上為白蟻提供更有效地利用木本植物(wù)材料的(de)能力。成為農民後,這些白蟻能更好地在不同(tóng)的生態係統中取得成功,並迅速在整個大陸傳播。

他(tā)們不是唯一(yī)這樣做的生物。切葉蟻在(zài)美洲已飼養殘葉並馴化真菌長(zhǎng)達大約1000萬年。豚草甲(jiǎ)蟲也食用它們自己培養的真菌。 “我認為這(zhè)告訴我(wǒ)們一些(xiē)關於社會昆蟲的智慧,”研究人員說(shuō), “農業為他們提供了進化優勢和優質(zhì)食品的來源(yuán)。” 人類在24,988,000年後才找到(dào)了同樣的策略。 |